Carcere di Opera, mercoledì 26.10.2022

Verbale di Francesca Pozzi

Aparo, introduzione

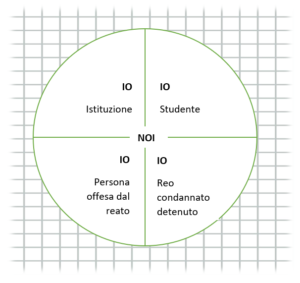

Le persone possono esercitare un ruolo significativo nel contesto sociale anche dopo aver commesso diversi errori. Con “Caravaggio in città” Il nostro scopo è infatti:

- da una parte, formare una squadra che possa avere un ruolo utile e propulsivo all’interno della società e dell’istituzione;

- dall’altra, raggiungere i diversi destinatari dell’iniziativa, cioè i detenuti, gli adolescenti nelle scuole, i giovani in generale e le persone che svolgono un ruolo all’interno del mondo istituzionale (es. agenti penitenziari, insegnanti, netturbini…).

In questo stesso periodo portiamo avanti anche il progetto su “Delitto e castigo”. che ha due diversi obiettivi:

- innanzitutto, attraverso il romanzo, esploreremo territori e sentieri lungo i quali un uomo può diventare un buon architetto o un assassino (a volte, l’uno e l’altro); questo perché, citando Terenzio, “tutto quello che fanno gli uomini mi riguarda”;

- in secondo luogo, cercheremo di individuare le condizioni che servono affinché chi ha tradito se stesso e la società, possa sentirsi motivato a cercare dentro di sé le ragioni del tradimento, invece che scappare da sé e da chi lo insegue.

Stefano Zuffi prende la parola, presenta la vocazione di San Matteo di Caravaggio e lo contestualizza. Inizia il suo intervento riprendendo la citazione di Aparo e racconta di un netturbino che dopo avere ripulito una strada di Bologna, la guarda soddisfatto e col suo bel dialetto emiliano sentenzia: “che bella strada!”

Figura centrale dell’opera di Caravaggio è San Matteo, un autore dei vangeli canonici (gli altri sono di Marco, Luca e Giovanni). Gesù aveva iniziato a chiamare i futuri apostoli partendo dalla povera gente, da figli di pescatori come Andrea, Giovanni e Filippo. Dopo questi passa a un soggetto di rango più alto. Matteo era infatti un esattore delle tasse che lavorava per conto dei Romani e che svolgeva questo lavoro in modo un po’ disonesto poiché ricattava i soggetti coinvolti in affari. A un certo punto della sua vita, sente parlare di un uomo chiamato Gesù e decide di invitarlo a cena. Queste le premesse per la sua Chiamata.

Proviamo a contestualizzare… nel centro di Roma c’è la chiesa di “San Luigi dei Francesi”, questa era ed è tutt’oggi la chiesa della comunità francese a Roma ed è la chiesa che ospita i tre dipinti su San Matteo, commissionati a Caravaggio per la decorazione della cappella Contarelli. Fino a quel momento Caravaggio aveva dipinto solo quadri di piccole dimensioni per acquirenti privati.

Nonostante all’inizio i suoi lavori non fossero stati bene accetti dai committenti, alla fine Caravaggio riesce a realizzare un capolavoro. Peraltro, egli ha avuto un’esistenza travagliata, aveva sicuramente commesso un omicidio ed è morto in solitudine all’età di 39 anni.

Nella cappella Contarelli si possono osservare i tre dipinti in cui sono presenti i momenti fondamentali della vita di San Matteo:

- a sinistra si trova “La vocazione di San Matteo”, cioè la chiamata, la svolta della sua vita;

- Al centro, sull’altare “San Matteo e l’Angelo”;

- A destra si trova “II Martirio di San Matteo”, che racconta la fine della vita del Santo, trafitto più volte da un sicario mentre celebrava la messa.

L’illuminazione di tali quadri, proveniente da un’unica finestra a mezza luna posta sopra l’altare, era insufficiente, tanto che i contemporanei di Caravaggio faticavano a riconoscere e distinguere i personaggi.

Ma perché alcuni quadri sono stati rifiutati?

Il primo tentativo di “San Matteo e l’Angelo” (la foto è antecedente al 1945, data in cui il dipinto è andato disperso a Berlino) non viene accettato perché chi aveva commissionato il dipinto aveva ritenuto che l’intervento dell’angelo sulla mano di Matteo fosse tale da far sembrare San Matteo un analfabeta. Altro elemento considerato scandaloso erano i piedi; questi infatti, una volta appeso il quadro dietro l’altare della cappella, sarebbero risultati troppo vicini alla faccia del prete mentre celebrava la messa.

Con la seconda versione di San Matteo e l’angelo, Caravaggio supera le resistenze dei committenti e oggi il dipinto è in posizione centrale nella cappella Contarelli.

Nella “Vocazione di San Matteo” tutti i personaggi sono di genere maschile. Il personaggio principale non è immediatamente individuabile, perché l’intenzione di Caravaggio era quella di coinvolgere attivamente chi osservava i suoi quadri.

Caravaggio non era capace di dipingere a memoria e per questo pagava delle persone al fine di posare per i suoi lavori. Oggi questa pratica è una normalità, ma all’epoca aveva comportato diverse critiche in quanto si riteneva che il vero pittore dovesse avere l’idea in mente e saperla realizzare.

Al tavolo sono seduti 5 uomini; non si gioca d’azzardo (come qualcuno ha immaginato), si tratta di un banco di lavoro dove vengono contati dei soldi.

I due soggetti in piedi nella parte destra del quadro sono Gesù e San Pietro. Gesù, del quale è appena visibile l’aureola, indica Matteo con la mano destra; la persona di spalle è San Pietro, che si interpone tra Cristo e chi osserva il dipinto e che ribadisce l’indicazione di Gesù. Matteo è l’uomo con la barba che, guardando verso Gesù, si auto-indica.

Il gesto e lo stile della mano di Gesù rimandano all’opera di Michelangelo “La creazione di Adamo” della Cappella Sistina, con una esplicita citazione del grande contemporaneo di Caravaggio.

Il terzo dipinto della cappella Contarelli è il martirio di San Matteo, decisamente movimentato.

San Matteo (a terra) è più anziano, ha infatti la barba grigia e sta celebrando la messa di Pasqua durante la quale venivano battezzati i nuovi fedeli. L’angelo allunga un ramoscello di palma, simbolo per i martiri; c’è inoltre un chierichetto che scappa urlando. I suoi occhi sono completamente neri! Un detenuto , negli incontri del 2008 a San Vittore, diceva che gli occhi “sono neri perché un bambino non deve vedere“, interpretazione plausibile, visto che Caravaggio aveva vissuto esperienze simili a quella del detenuto.

In questo quadro vi è l’autoritratto di Caravaggio che si immedesima nella scena. L’autoritratto richiama l’esigenza di collegare quanto accade dentro il quadro all’Hic et nunc dell’osservatore.

In questo quadro vi è l’autoritratto di Caravaggio che si immedesima nella scena. L’autoritratto richiama l’esigenza di collegare quanto accade dentro il quadro all’Hic et nunc dell’osservatore.

Nella vocazione, infatti, lo sgabello su cui è seduto il ragazzo che vediamo di spalle sembra sporgere fuori dal quadro e si tratta dello stesso sgabello su cui è seduto san Matteo nell’incontro con l’angelo.

Ludovica interviene proponendo una riflessione sull’ambiente in cui si svolge la scena della vocazione: ci fa notare che le fonti di luce e le persiane delle finestre possono far pensare a un posto all’aperto più che uno al chiuso.

Zuffi specifica che quelle persiane potrebbero essere da chiusura interna, ma in ogni caso ciò non è definibile con certezza poiché Caravaggio intenzionalmente rende gli spazi ambigui, neutri ma molto definiti per rendere più reale e il più vicino possibile all’osservatore ogni sua opera.

Ignazio si è proposto per interpretare personalmente il quadro. Dice di vedere la luce che illumina come se fosse una guida che ti aiuta a intraprendere la giusta strada e fa notare le persone impegnate a contare i soldi, che non si sono nemmeno rese conto della presenza di Gesù.

Paolo Setti Carraro riflette sulla gestualità della mano, molto delicata, non autoritaria bensì autorevole, come il gesto di una guida che invita e chiama al cambiamento.

Anita afferma che in questo quadro non c’è un protagonista bensì una relazione fra protagonisti

Aparo richiama prima lo scritto di Giuseppe Amendola, fatto dopo il primo incontro del progetto Caravaggio. Nel suo testo, Amendola interpretava la gestualità di Gesù verso Matteo come un segno accusatorio, qualcosa che egli dichiara d’aver subito diverse volte. Egli collega poi la sensazione espressa da Amendola allo scritto di Giovan Basttista Della Chiave, un componente del gruppo di Bollate: “una persona, posta di fronte alle proprie qualità, sente la responsabilità di doverle mettere in pratica e, per questo, a volte prova paura; a volte si negano le proprie qualità per paura delle responsabilità e degli impegni che esse comportano”.

Il prof richiama inoltre il bisogno presente in ogni uomo di collegare la propria esperienza del mondo finito, dove le cose cambiano e possono essere misurate, al mondo immutabile e senza misura, cioè l’infinito.

In relazione a questo, richiama l’Ulisse di Dante e la famosa terzina: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir vertute e canoscenza”. Semenza come il DNA? Come capacità, essenza, valore dell’essere umano?

Il prof Zuffi interviene a proposito di finito e infinito, affermando che i quadri di Caravaggio, nella sua epoca, erano ritenuti difficili da “digerire” e criticati proprio perché al loro interno coesistevano riferimenti a realtà quanto mai distanti, pur se complementari: finito e infinito, uomo e divino, mortale ed eterno. Inoltre, nella pratica, Caravaggio sceglieva come modelli dei suoi quadri persone normali e per dipingere la “Madonna dei pellegrini” assunse come modella una prostituta che interpretò appunto la Madonna: l’umano nel divino. Altro esempio è nel quadro la “Morte della Vergine” in cui la modella ritratta era una prostituta morta affogata nel Tevere.

Interviene Pasquale Trubia, che afferma di riconoscere nello sguardo di San Matteo un po’ di paura e di gioia, la stessa che ha provato lui venerdì 21 ottobre 2022, giorno in cui, dopo 30 anni di detenzione, è uscito in permesso e ha rivisto sua moglie e suo figlio: “è stata una gioia dolorosa: rivederli è stata una gioia indescrivibile ma allo stesso tempo un dolore immenso perché non smettevano di piangere e quindi ho ripensato a tutto il male che ho fatto e causato alle altre famiglie”.

Zuffi riporta che anche Caravaggio ha vissuto esperienze simili, era stato un detenuto e ne è la prova il quadro la “Decollazione del Battista”, ambientata appunto in un carcere ed è l’unica interpretazione in cui viene fedelmente presentata la decapitazione. Questa viene ritratta in modo crudo, è visibile che la guardia incaricata ha preso un coltello e ha continuato a recidere il collo poiché non era riuscito in un solo colpo.

Lara Giovannelli: Nella terzina di Dante come anche nella Chiamata di San Matteo, avverto l’invito a riconoscere il valore dell’essere umano. Ogni essere umano ha valore. Non tutte le persone riescono a riconoscerselo e per questo affidano ad altri il compito di essere riconosciuti. La chiamata è un’opportunità che non a tutti viene offerta. Io non ho ricevuto la chiamata da parte di nessuno. Ma come me, anche altre persone non vengono riconosciute, chiamate e quindi non possono farsi forza della loro vocazione. Credo che i detenuti non abbiano avuto la chiamata da Gesù o meglio che siano stati convocati da una chiamata che proveniva dall’altra parte, dalla mafia, dal male, opposta alle “virtù e alla conoscenza”, insomma quella dei bruti. Oggi però i detenuti hanno la possibilità di esercitare la responsabilità, di assumere un ruolo, una funzione di utilità collettiva.

Intervento conclusivo di Paolo Setti Carraro

Un laico ritiene che ognuno di noi abbia un posto nel mondo e l’importante è capire quale sia, usando le proprie qualità e investendo su queste al fine di mantenere un’armonia generale. A tal proposito, Ulisse rifiuterà la possibilità dell’immortalità per compiere il suo destino di uomo. Io sono rimasto congelato nella mia situazione di vittima per molto tempo e il detenuto in carcere vive una situazione analoga, si blocca, si rifiuta di ammettere i propri sbagli, ha un rifiuto ad accettare ciò che ha vissuto. Credo che queste due condizioni, come molti altri eventi della vita, siano tra loro speculari ma vissuti attraverso situazioni diverse. In comune c’è che entrambe comportano immensa sofferenza.

Intervento finale di Francesco Sergi in risposta a Paolo

Vi ringrazio perché mi state aiutando a relazionarmi e a capire gli errori che ho fatto e a riconoscere i dolori che ho provocato, anche alla mia famiglia. Nei miei primi dieci anni mi riconoscevo come vittima, ora mi state aiutando a vedermi come il carnefice che sono stato.

Caravaggio in città

Ho visto i due Carabinieri, così simili nella fedeltà all’Arma come differenti nelle sfumature della voce e del carattere, allontanarsi sulla macchina dell’Avvocato e parlare fitto insieme ad una studentessa.

Ho visto i due Carabinieri, così simili nella fedeltà all’Arma come differenti nelle sfumature della voce e del carattere, allontanarsi sulla macchina dell’Avvocato e parlare fitto insieme ad una studentessa.

In questo quadro vi è l’autoritratto di Caravaggio che si immedesima nella scena. L’autoritratto richiama l’esigenza di collegare quanto accade dentro il quadro all’Hic et nunc dell’osservatore.

In questo quadro vi è l’autoritratto di Caravaggio che si immedesima nella scena. L’autoritratto richiama l’esigenza di collegare quanto accade dentro il quadro all’Hic et nunc dell’osservatore.

«Facciamo finta che tu sia la Regina Nera, Kitty! Sai, io credo che se ti mettessi a sedere e incrociassi le zampette, sembreresti proprio precisa. Provaci, su, tu che sei la mia beniamina!». E Alice prese dalla tavola la Regina Nera e la mise dritta davanti al gattino perché se ne servisse come modello da imitare: ma la cosa non riuscì, soprattutto, dichiarò Alice, perché la gattina non voleva incrociare le zampe come si deve. Perciò per punirla, la sollevò davanti alla Specchio, perché potesse vedere anche lei come era inquieta, «e se non sei buona subito», aggiunse, «ti farò passare dalla

«Facciamo finta che tu sia la Regina Nera, Kitty! Sai, io credo che se ti mettessi a sedere e incrociassi le zampette, sembreresti proprio precisa. Provaci, su, tu che sei la mia beniamina!». E Alice prese dalla tavola la Regina Nera e la mise dritta davanti al gattino perché se ne servisse come modello da imitare: ma la cosa non riuscì, soprattutto, dichiarò Alice, perché la gattina non voleva incrociare le zampe come si deve. Perciò per punirla, la sollevò davanti alla Specchio, perché potesse vedere anche lei come era inquieta, «e se non sei buona subito», aggiunse, «ti farò passare dalla