Adriano Avanzini – Intervista sulla creatività

Adriano Avanzini divide la sua produzione creativa in due ambiti differenti: il primo relativo al campo professionale, in particolare quello di art nel settore grafico-pubblicitario, che lo vede impegnato da 40 anni; il secondo comprende l’attività di cui si occupano coloro che solitamente vengono definiti “artisti”, i quali, secondo l’intervistato, rientrano nel mondo della creatività pura e semplice, non strettamente vincolato dalle regole rigide della vendita e del mercato. È all’interno di quest’ultimo campo che Adriano produce quadri e, più in generale, lavori creativi.

Nonostante realizzi in prima persona opere creative, Avanzini afferma di non potersi definire un artista vero e proprio. Questo perché, innanzitutto, non si mantiene economicamente grazie alle sue produzioni creative e non produce con costanza e continuità, a differenza di chi fa della propria arte una professione. In aggiunta, nonostante egli sia da sempre interessato all’arte e circondato da amici artisti, la sua realizzazione di opere creative inizia tardi. Le origini della sua produzione artistica risalgono a circa 15 anni fa quando, proprio grazie alla frequentazione con il Gruppo della Trasgressione, egli realizza i primi lavori, più simili a illustrazioni che a vere e proprie opere artistiche, prendendo spunto dalle canzoni di Fabrizio De André, molto apprezzate dal gruppo e spesso riprodotte durante i concerti della Trsg.Band.

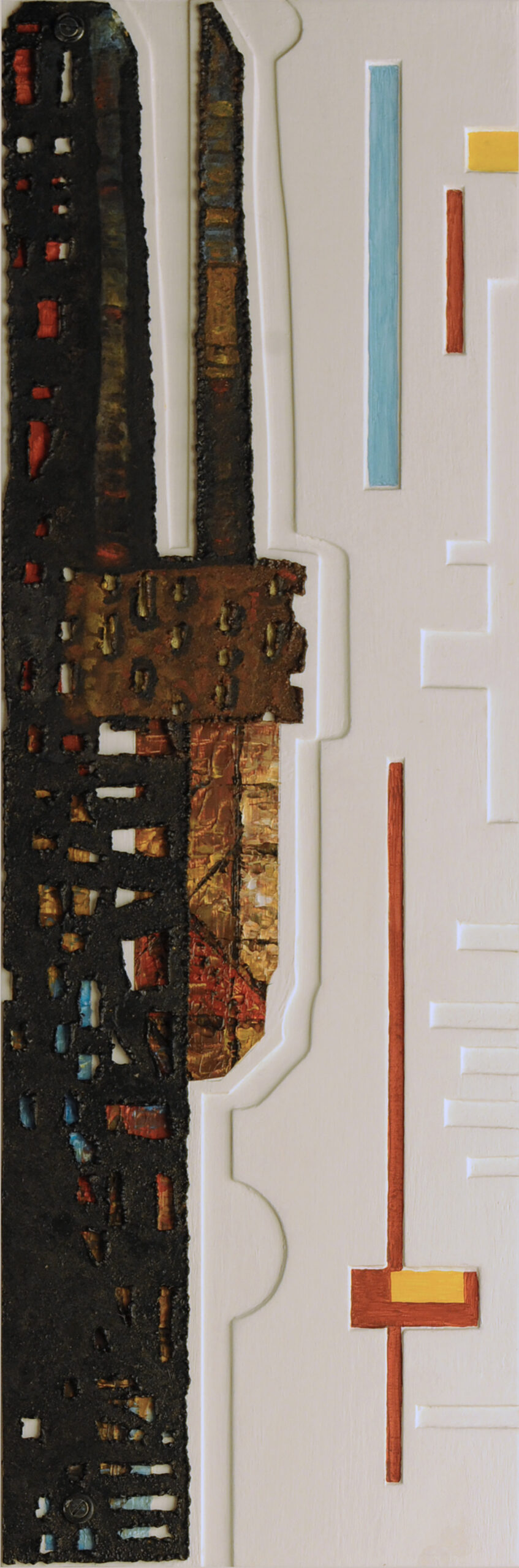

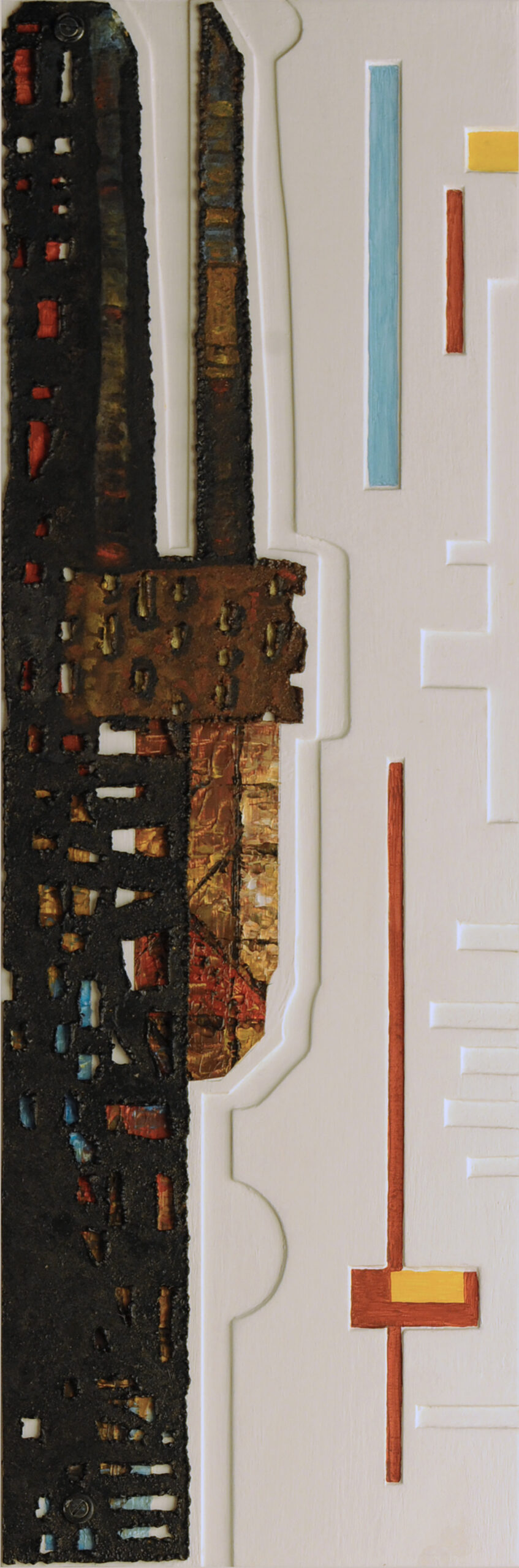

La città vecchia – Adriano Avanzini

La città vecchia – Adriano Avanzini

La città vecchia di Fabrizio De André, Trsg.band

In questo periodo Avanzini ha in cantiere alcuni progetti creativi con i quali si prefigge di esplorare nuove forme espressive e l’uso di nuovi materiali.

Arianna: che cos’è per te la creatività?

Adriano: direi che questo è un termine che si presta ad interpretazioni personali e diversificate a seconda di chi ne parla, con contenuti, preconcetti e significati tutt’altro che univoci.

La mia esperienza con la creatività mi permette comunque di affermare che esistono almeno due accezioni differenti di questa. Se si prende in considerazione l’attività creativa nell’ambito professionale, nel mio caso quello grafico-pubblicitario, la si deve considerare e analizzare come creatività fortemente finalizzata. Essa infatti ha un obiettivo preciso da raggiungere e ha come principale preoccupazione quella di essere facilmente comprensibile dal pubblico a cui è rivolta. Il suo linguaggio, immagini e parole, si deve adattare al linguaggio di che ne fruisce, pena la totale inefficacia, l’inutilità del prodotto creativo.

Quella che invece considero come creatività pura e semplice, segue un po’ il processo inverso: è il fruitore del prodotto creativo a doversi “adattare” al linguaggio dell’artista. Quest’ultimo, infatti, è detentore di una propria sintassi, un proprio idioma artistico. In aggiunta a ciò, essere immediatamente comprensibile non è la sua prima preoccupazione, anche se ovviamente, la comprensione del messaggio sotteso all’opera creativa è un desiderio dell’autore reale ed auspicabile. Il veicolo di tale comprensione, però, è e rimane il linguaggio espressivo creato dall’artista.

Natura morta – Adriano Avanzini

Natura morta – Adriano Avanzini

Quindi, nel caso di quella che chiamerei “creatività professionale”, il processo creativo segue linee guida e schemi precisi, predefiniti e comprensibili, procede sempre verso una forte e indispensabile razionalizzazione. Nel caso della creatività semplice e pura, al contrario, i contenuti del processo creativo possiedono la potente caratteristica di essere svincolati dalle regole convenzionali, sono più liberi e seguono, per così dire, una strada maggiormente diretta ed immediata per arrivare al fruitore. L’opera, anziché dire o descrivere, evoca.

Quelli che ho appena indicato sono due mondi creativi paralleli, simili per certi versi e molto differenti per altri. Pur nella loro diversità, però, pescano entrambe nelle stesse acque. Alle origini cioè, la creatività è pensabile come la capacità di trovare combinazioni e relazioni nuove tra le cose, in opposizione o nel tentativo di svincolarsi da collegamenti e abbinamenti già consolidati e/o dettati puramente dalla logica razionale.

La creatività è quell’attività psichica, e successivamente concreta, che rompe le regole della convenzione, ed è in questo senso che spesso può risultare trasgressiva. Arrivati a questo punto però, è dovere precisare che la trasgressione di per sé non è necessariamente creativa. Rompere le regole tanto per romperle, o tanto per sfidare una qualche forma di autorità, non porta a nessun tipo di risultato proficuo, tantomeno creativo. Piuttosto si può affermare che gli ostacoli e i limiti possono essere utilizzati come carburante per la realizzazione dell’atto creativo. In questo senso, la creatività è un alleato potente, che può aiutare a trovare soluzioni nuove, originali, a far fruttare gli errori, le difficoltà, a non avere paura di sbagliare ed a considerare materia creativa le proprie fragilità ed imperfezioni.

Don Chisciotte e Sancho Panza – Adriano Avanzini

Don Chisciotte e Sancho Panza – Adriano Avanzini

Un ulteriore aspetto che trovo importante e che, apparentemente, potrebbe sembrare in contraddizione con quello che ho appena detto è che la creatività, per quanto concerne la mia esperienza, non è da pensare come un terreno stabile, sicuro, dove ci si possa facilmente orientare. Non esiste una bussola che indichi quale sia la strada giusta da seguire. Anche se con il passare degli anni ho imparato a percepire questo terreno come famigliare, accogliente e fertile, rimane comunque uno spazio in cui ci si muove con incertezza, un contesto che richiede di essere fortemente duttili e mentalmente aperti. Quest’ultimo aspetto, credo sia il carattere più importante della creatività.

Elisabetta: quali sono i principali ingredienti del processo creativo?

Adriano: per quanto concerne la mia esperienza, l’ingrediente principale del processo creativo è la capacità, principalmente non razionale, intuitiva, di mettere in connessione feconda immagini, forme, parole e materiali che possono essere anche molto lontani fra loro, accostandoli ad “orecchio”, per così dire. E per quanto gli elementi alla base possano essere semplici, il prodotto finito risulta innovativo, originale. Tale processo creativo si basa sulla possibilità di lasciare che le cose accadano nella piena libertà di manifestarsi, senza spingere verso un fine ultimo predefinito. È questa per me la vera bellezza dell’atto creativo, ciò che fa sì che venga vissuto come appagante e liberatorio.

Un altro aspetto del processo creativo per me importante è il continuo tentativo di mettermi in gioco, di misurarmi senza sosta con i miei contenuti mentali e con i limiti della mia psiche. È un costante confronto con immagini di me stesso e con i miei limiti e condizionamenti.

Grattacieli a vento – Adriano Avanzini

Arianna: che cosa avvia, come si sviluppa la tua creatività e in quali condizioni?

Adriano: solitamente la mia creatività prende forma in maniera inaspettata ed imprevedibile, senza che io mi sia prefissato fin dall’inizio particolari risultati. È un cammino che si fa camminando, tanto per citare una delle celebri frasi del poeta spagnolo Antonio Machado, che penso descriva bene il processo creativo: mentre si comincia a fare, prende forma qualcosa che, mano a mano, si precisa sempre più chiaramente.

Le condizioni che possono attivare la creatività sono molteplici. Esse sono legate a stimoli interni ed esterni. Prendono spunto proprio da quegli accostamenti e associazioni di immagini, idee e concetti di cui parlavo prima, che possono anche non essere molto congruenti tra di loro, e senza particolari legami con le situazioni psicologiche o ambientali che mi circondano in quel preciso momento.

A volte capita che, la creatività che apparentemente si sviluppa a partire da questi stimoli, sia il risultato di un processo lento, mentre a volte può, al contrario, prendere forma da un’intuizione istantanea, la quale non saprei spiegare in maniera limpida da dove nasca, ma percepisco che deriva da un intenso lavorio interiore.

Silenzio – Adriano Avanzini

Silenzio – Adriano Avanzini

Elisabetta: che conseguenze ha sulle tue emozioni e sul tuo stato d’animo la produzione creativa?

Adriano: generalmente la mia produzione creativa mi fa sentire bene. Mi diverte associare e mettere insieme forme, colori, materiali, in quanto questo fermento creativo ha il potere di stimolare le parti migliori di me. Inoltre, il piacere estetico che deriva dal prodotto creativo finale, mi fa sentire appagato e soddisfatto. Vivo la creatività come una grande risorsa che è lì, dentro di me, disponibile e percepibile, una specie di alleato fantasioso, imprevedibile e rassicurante allo stesso tempo.

Arianna: che incidenza ha l’atto creativo sulla percezione di te stesso o dell’autore in genere?

Adriano: sapere di essere in grado di creare un oggetto capace di comunicare, indipendentemente da quale tipo di prodotto si tratti, un quadro, una poesia, una scultura, dà l’idea di avere qualcosa di prezioso che ti appartiene. È come sapere di avere una sorta di potere speciale che puoi mettere in gioco in ogni momento.

Sicuramente l’atto creativo è un ingrediente importante che contribuisce a creare autostima e fiducia in sé. In fondo la creatività non è altro che un gesto di cura verso sé stessi. Durante l’atto creativo è come se si stabilisse una relazione e una linea diretta con i luoghi più profondi di sé. Il prodotto creativo finito, il quadro, la poesia o la canzone che sia, è uno specchio che restituisce all’autore un suo stesso riflesso e il creatore, pur rivedendosi in tutte le sue imperfezioni, non può che volergli bene.

Elisabetta: nel rapporto con gli altri il tuo atto creativo cosa determina?

Adriano: Il prodotto creativo è una chiave di accesso a parti di sé importanti, intime, più o meno profonde. Nella relazione con gli altri mette in gioco molte cose, tra cui la disponibilità a lasciar cadere barriere psicologiche, ideologiche, culturali. Nell’atto creativo sono presenti anche nodi del nostro equilibrio, aspetti della nostra intimità molto fragili e vulnerabili, anzi, per molti aspetti, questa è la parte più importante dell’opera e condividerla con gli altri espone l’autore a sguardi e giudizi a volte gratificanti, altre volte frustranti, altre volte ancora capaci di dare avvio a crisi costruttive che inducono l’autore a esplorare nuove vie. C’è bisogno quindi di cura reciproca; se c’è questo processo, possono nascere nella relazione piani di comunicazione, più fecondi, più appaganti.

Grattacieli a vento 2 – Adriano Avanzini

Arianna: Quanto è importante il riconoscimento degli altri per il prodotto creativo?

Adriano: Il prodotto creativo non viene fatto solo per sé stessi, qualunque cosa si faccia viene inevitabilmente a far parte del mondo e quindi della relazione con gli altri. Il riconoscimento o non riconoscimento esterno incide molto. Qui si presenta una grande opportunità da cogliere: essendo una forma di comunicazione non convenzionale e connessa con l’interiorità dell’autore, il linguaggio creativo offre l’opportunità di interagire su un piano più diretto. Se si riesce a stabilire una comunicazione su questo livello, il riconoscimento reciproco risulta più immediato e gratificante, oltre che più ricco. Lo strumento creativo può contribuire a costruire relazioni produttive, coinvolgenti, socialmente utili, fertili.

Elisabetta: Chi sono i principali fruitori del prodotto creativo e come ne traggono giovamento?

Adriano: Quello creativo è un linguaggio universale. Chiunque, volendo, lo può comprendere, fruirne; per giovarsene basta lasciare aperte porte e finestre della testa, essere disponibili a mettere in discussione le proprie certezze, recuperando una certa freschezza dell’osservare, cercando di guardare ciò che si ha davanti da un punto di vista il meno soggettivo possibile, almeno in un primo momento. Il processo che viene messo in moto in modo automatico di gradire o sgradire, interpretare etichettando, complica e può compromettere la percezione di ciò che si ha davanti agli occhi. Se c’è disponibilità e apertura, si può trarre giovamento dallo scambio reciproco a partire proprio dal prodotto creativo.

Arianna: Quale immagine ti viene in mente che possa ben rappresentare l’atto creativo?

Adriano: Non c’è un’immagine particolare, forse perché una specifica immagine rischierebbe di ridurne la portata e il significato, circoscrivendoli a qualcosa di troppo riconoscibile per poter rappresentare la creatività, che per sua natura sfugge a descrizioni e definizioni. Quella che però potrebbe venirmi in mente in questo momento è l’immagine della fucina, anche perché rimanda a molti miei lavori in cui dare forma alle cose con il fuoco ha una parte importante. La fucina come luogo in cui la materia grezza viene modellata con le mani e si trasforma in cose nuove e inaspettate.

Ferro – Adriano Avanzini

Ferro – Adriano Avanzini

Elisabetta: Pensi esista una relazione tra depressione e creatività?

Adriano: Io credo di sì. Se lo stato depressivo è quello che compromette fortemente la fiducia in sé oscurando tutto, allora non si può vedere nulla all’orizzonte, tantomeno la possibilità di creare qualcosa. Se però mi baso sulla mia esperienza della dimensione depressiva allora sì, perché la depressione per certi versi potrebbe favorire la creatività. Dopo tutto lo stato depressivo è una modalità del sentire, e dato che è differente da quello normale, può essere una fonte di stimoli creativi fecondi e nuovi.

Arianna: Quando un prodotto creativo è per te davvero concluso?

Adriano: Quando lo tiro fuori dal forno – quello della fucina – e vedo che ha fatto quella bella crosticina in superficie, ed è lievitato al punto giusto da farmi venire voglia da farlo assaggiare anche agli amici e agli altri, che poi magari se lo gustano pure. Fuor di metafora, il prodotto creativo deve rispondere alle mie aspettative, al mio intento di comunicare od evocare qualcosa, un’emozione, un sentimento, o anche semplicemente suscitare il piacere del puro godimento estetico.

Elisabetta: La creatività è un dono naturale privilegio di pochi o si tratta di una competenza accessibile a tutti e che può essere allenata?

Adriano: Si può avere un talento particolare, ma la creatività non è pensabile come privilegio di un’élite. È sicuramente accessibile a chiunque, siamo potenzialmente tutti creativi, i bambini lo sono spontaneamente, è sempre presente nel gioco, e la creatività è anche un gioco. È una qualità accessibile che ha bisogno di essere coltivata e fatta crescere. Può essere che per fattori strettamente soggettivi, che fanno parte della storia personale di ognuno, questa qualità sia particolarmente attiva già nell’infanzia, e che poi venga continuamente stimolata ed allenata nel tempo. Personalmente mi ha sempre accompagnato sin da piccolo, ma non è detto che non la si possa far fiorire negli anni, basta volere prendersene cura, coltivarla e affinarla. Ciascuno di noi, del resto, nel momento in cui riesce a combinare insieme parole, colori, forme, che comunicano con forza e originalità un’emozione, produce un atto creativo.

Luci e ombre – Adriano Avanzini

Luci e ombre – Adriano Avanzini

Arianna: Pensi che la creatività possa avere una funzione sociale e, se sì, quale?

Adriano: La creatività, intesa come quello specifico prodotto artistico di cui abbiamo parlato sin qui, ha sempre avuto una funzione sociale. Se pensiamo alla storia dell’arte e ai grandi artisti, si può dire che la creatività ha contribuito a modificare la nostra percezione del mondo. Anche oggi certe forme artistiche, certi artisti, concepiscono e producono arte in questa funzione. Ma, più concretamente, credo che la funzione sociale a cui ci sta riferendo sia quella calata nel concreto della realtà a noi più vicina, ad esempio quella del Gruppo della Trasgressione.

Qui la creatività può essere uno strumento potentissimo che può avere una grande funzione nella prevenzione, inclusione, crescita. Soprattutto pensando ai giovani più problematici ma anche ai detenuti. Perché la creatività è una specie di fucina che ci portiamo dentro: attivare la fucina significa attivare le parti più costruttive, l’autostima, la fiducia in sé; è un mezzo potente per educare a prendersi cura di sé e degli altri, combinando insieme le diverse parti che ci appartengono: tonalità emotive forti e fragili, luci, ombre, cose nobili e meno nobili.

Citazione – Adriano Avanzini

Citazione – Adriano Avanzini

Aspetti come aggressività, imperfezioni, incertezze, debolezze possono diventare veramente la materia prima su cui lavorare, una materia che, messa in relazione con gli altri, può dare facilmente adito a rielaborazioni, trasformazioni e nuove creazioni che favoriscono il riconoscimento reciproco. Credo che la creatività, se bene accudita, possa costituire uno strumento per l’inclusione sociale, per la valorizzazione delle differenze, di età, cultura, identità; in generale, un modo per crescere nella diversità.

Intervista ed elaborazione di

Arianna Picco ed Elisabetta Vanzini

La galleria di Adriano Avanzini – Interviste sulla creatività